- Detalles

- Visitas: 149

La Red Nacional de Gacetas y Revistas Universitarias presentó el número 23 de la Gaceta Nacional Universitaria, correspondiente al bimestre octubre-noviembre de 2025, bajo el eje temático “Formar para emprender: cómo las universidades potencian la cultura emprendedora”. Esta edición marca un cierre de año significativo para la Red, que consolida su crecimiento y fortalece los lazos entre instituciones de educación superior de todo el país.

En esta entrega, 14 universidades comparten proyectos, modelos de acompañamiento, programas de liderazgo, incubadoras, casos de éxito y acciones de impacto social, que muestran cómo el emprendimiento se ha vuelto un pilar en la formación universitaria. Entre ellas, la Universidad Autónoma de Querétaro (UAQ) juega un papel relevante al presentar las iniciativas que reflejan su compromiso con la innovación, el impulso al talento estudiantil y la creación de entornos que permiten transformar ideas en proyectos viables.

En esta publicación colaboran también la Universidad La Salle Ciudad de México; las universidades autónomas de Coahuila, Hidalgo, Morelos, Aguascalientes, San Luis Potosí, Sonora y del Carmen; la FES Aragón; la Universidad de Colima; la Universidad de Guadalajara; la Universidad de Guanajuato; así como la Universidad Popular de la Chontalpa, que participa por primera vez. Además, la reciente adhesión de la Universidad Popular de la Chontalpa, la incorporación de la FES Aragón (UNAM) y el regreso del Instituto Politécnico Nacional representan un avance significativo para la Red, que amplía su visión y fortalece la colaboración interinstitucional en el ámbito de la comunicación institucional.

Con este número, la Red Nacional de Gacetas y Revistas Universitarias cierra 2025 reforzando su misión de difundir la actividad educativa, científica y cultural del país, y de construir espacios editoriales colaborativos que enriquecen la comunicación universitaria en México. La participación de la UAQ subraya su compromiso con estos esfuerzos y su papel activo en el impulso a una cultura emprendedora desde la educación superior.

Consulta la reciente edición en: gacetasuniversitarias.mx

- Detalles

- Visitas: 153

Con el propósito de acercar la ciencia a niñas y niños de zonas rurales del estado, estudiantes de diversas carreras de la Universidad Autónoma de Querétaro realizaron el proyecto “Expedición Científica 4x4” en la localidad de Nuevo San Joaquín, municipio de San Joaquín. Esta intervención comunitaria fue dirigida por el Mtro. Iván González García, el Dr. Víctor Antonio Aguilar Arteaga y el Dr. Francisco Gerardo Jiménez López de la Facultad de Ingeniería y reunió a cinco jóvenes comprometidos con la divulgación del conocimiento: Christian Martínez Patlán (Matemáticas Aplicadas); Jesús Daniel Ávila Sánchez (Arquitectura); Jesús Javier Ríos Higuera, José Francisco Mendoza Zúñiga y Luis Eduardo Mendoza Espinosa (Ingeniería Mecánica Automotriz).

El proyecto tuvo como objetivo introducir conceptos básicos de matemáticas, física, biología y química a niñas y niños de entre seis y doce años, mediante actividades lúdicas y participativas que despertaran su interés por las ciencias y les mostraran un horizonte educativo más amplio.

Los estudiantes trabajaron con aproximadamente 45 niñas y niños, principalmente de nivel primaria, aunque también participaron menores de preescolar y algunos de secundaria. De acuerdo con Jesús Javier Ríos, el propósito central era “tener interacción y cercanía con los niños de comunidades alejadas, acercarles la divulgación científica de una forma accesible y despertarles el deseo por continuar los estudios universitarios”.

Entre las actividades que facilitaron se encuentran la creación de fluidos no newtonianos, juegos con imanes y la elaboración de lámparas de lava, experimentos que ayudan a que los niños comprendan fenómenos físicos y químicos presentes en su entorno.

Para Jesús Daniel Ávila, la decisión de participar en este proyecto respondió a su interés por el trabajo comunitario. “A mí siempre me ha gustado estar involucrado en proyectos sociales, y saber que podía aportar algo fuera de la Universidad fue lo que más me motivó”, compartió.

Por su parte, Luis Eduardo Mendoza destacó que el equipo estaba integrado por cinco estudiantes comprometidos, quienes asumieron el reto de convivir y colaborar en un entorno desconocido para todos.

Uno de los aspectos más significativos para los brigadistas fue la vida cotidiana en la localidad. Jesús Daniel comentó que una de las primeras realidades que observaron fue la mínima dependencia tecnológica entre los niños: “Ellos siempre estaban activos, necesitaban actividades con intención y propósito, no solo entretenimiento”.

A su vez, Jesús Javier Ríos señaló que la desconexión digital le permitió valorar la convivencia comunitaria. “Allá se disfruta más el día: el clima, las actividades, la interacción con la gente. Es una vida más rústica, más consciente de lo que te rodea”, expresó. También compartió que la biblioteca pública local se convirtió en un espacio de encuentro y lectura que enriqueció su experiencia.

La brigada vivió múltiples experiencias significativas, pero para Jesús Daniel hubo una que quedó grabada profundamente. “La despedida fue el momento más emotivo. Los niños nos gritaban porras desde las ventanas, nos abrazaban y nos pedían que no nos fuéramos. Ese cariño verdadero es algo que no había vivido antes y que me marcó muchísimo”, relató.

En cuanto a los desafíos, Jesús Javier mencionó que uno de los principales fue la convivencia entre las personas de la brigada, así como adaptarse a la comunidad rural: “Venimos de una realidad donde tenemos servicios y movilidad; allá no siempre es así. Aprendes a valorar lo que tienes y a empatizar con los demás”.

Pese a estas dificultades, los estudiantes desarrollaron un sentido de solidaridad, organización y responsabilidad. También identificaron la importancia de reconocer las habilidades del equipo y apoyarse mutuamente.

Los estudiantes subrayaron que esta experiencia fortaleció su visión profesional y humana. “La comunidad nos daba incluso lo que no tenía: comida, agua, ayuda constante. Eso me enseñó a ver más allá de mí mismo y a valorar el tejido comunitario”, afirmó Jesús Daniel.

Por su parte, Jesús Javier reflexionó: “No soy la misma persona que se fue. Esta experiencia te cambia, te motiva y te ayuda a entender qué quieres para tu futuro, incluso si deseas estudiar una maestría o emprender”.

Finalmente, los jóvenes coincidieron en recomendar este tipo de proyectos a otros estudiantes de la UAQ. Para Luis Eduardo Mendoza, la convivencia con los niños fue una de las partes más enriquecedoras. Jesús Daniel añadió que “antes de terminar la carrera, todos deberíamos vivir un acercamiento real con otras comunidades; salir de la zona de confort y aprender de la gente es invaluable”.

- Detalles

- Visitas: 140

Por primera vez en la historia de la Universidad Autónoma de Querétaro (UAQ), la Federación de Estudiantes Universitarios de Querétaro (FEUQ) será encabezada por una mujer elegida directamente por el voto estudiantil: Ibette Yasmin Baeza Hernández, estudiante de la Licenciatura en Optometría de la Facultad de Medicina. Su llegada marca un parteaguas en la representación universitaria y abre un nuevo capítulo donde el liderazgo femenino se posiciona como motor de cambio, inclusión y trabajo colaborativo.

Ibette, quien previamente fungió como presidenta de la Sociedad de Alumnos de Optometría, explica que su camino comenzó desde ese primer espacio de participación estudiantil. Con la renovación bianual de la FEUQ, decidió conformar una planilla junto con su equipo para contender por la presidencia. “Tiene mucho tiempo que no ha estado una mujer como presidenta de la FEUQ y ahora nos tocó la oportunidad”, señala con entusiasmo.

Para ella, esta elección representa una enorme responsabilidad, pero también un orgullo profundo: “Es una oportunidad de representar a las mujeres; darles voz y demostrar que somos muy inteligentes, con capacidades de liderazgo y muy buenos proyectos”. Su inspiración, comenta, proviene de referentes femeninos como la Rectora, Dra. Silvia Amaya, a quien admira por su liderazgo y profesionalismo.

El proceso electoral significó enfrentar diversos retos: desde desarrollar habilidades de oratoria hasta equilibrar la vida académica con las actividades de campaña. Sin embargo, uno de los desafíos más importantes fue demostrar que una mujer también puede encabezar la representación estudiantil con resultados sólidos.

Una de las claves de su triunfo, afirma, fue presentar propuestas diferenciadas para cada campus y plantel. “Hicimos un estudio sobre las necesidades específicas y creamos estrategias distintas. No todos necesitan lo mismo”, explica. Este diagnóstico permitió construir un plan estratégico sensible a las realidades diversas de la comunidad universitaria.

Su gestión se rige por tres ejes estratégicos: género, inclusión y cultura de paz; identidad y pertenencia; y vinculación interna y externa. Dentro de estos, destaca su compromiso con fortalecer la accesibilidad y acompañamiento a estudiantes con discapacidad, en estrecha colaboración con ATEDI.

A pocos meses de iniciar su gestión, Ibette ya reporta avances significativos. Entre ellos:

- Equipamiento de laboratorios en Veterinaria, Medicina, Odontología, Optometría, Química e Ingeniería Agroindustrial Amealco.

- Entrega de mobiliario (sillas, mesas, sillas de escritorio) en diversos planteles como Jalpan, Juriquilla, Veterinaria y Ciencias Naturales.

- Gestiones en transporte, mediante una reunión con la dirección estatal de Movilidad para revisar rutas, horarios y necesidades específicas de cada campus.

De cara a los próximos dos años, la FEUQ también prepara nuevos proyectos: una feria profesiográfica para orientar a estudiantes de bachillerato; una copa bachilleres para fomentar el deporte; brigadas de salud coordinadas con Medicina; y actividades de sensibilización en temas de género con DIGEPAZ.

Agradecida con quienes confiaron en su proyecto, Ibette envía un mensaje a las y los universitarios: “Estamos para ustedes, para escucharlos, atenderlos y representarlos. Esperamos la unión entre las licenciaturas y las sociedades de alumnos para tener una mejor universidad. Estudien mucho, cuídense y nos vemos muy pronto”.

Finalmente, recuerda con orgullo el lema que guía a la comunidad UAQ:

“La universidad educa en la verdad y en honor. Debemos sentirnos orgullosos de pertenecer a la Máxima Casa de Estudios y lograr nuestras metas. Sí se puede”.

- Detalles

- Visitas: 177

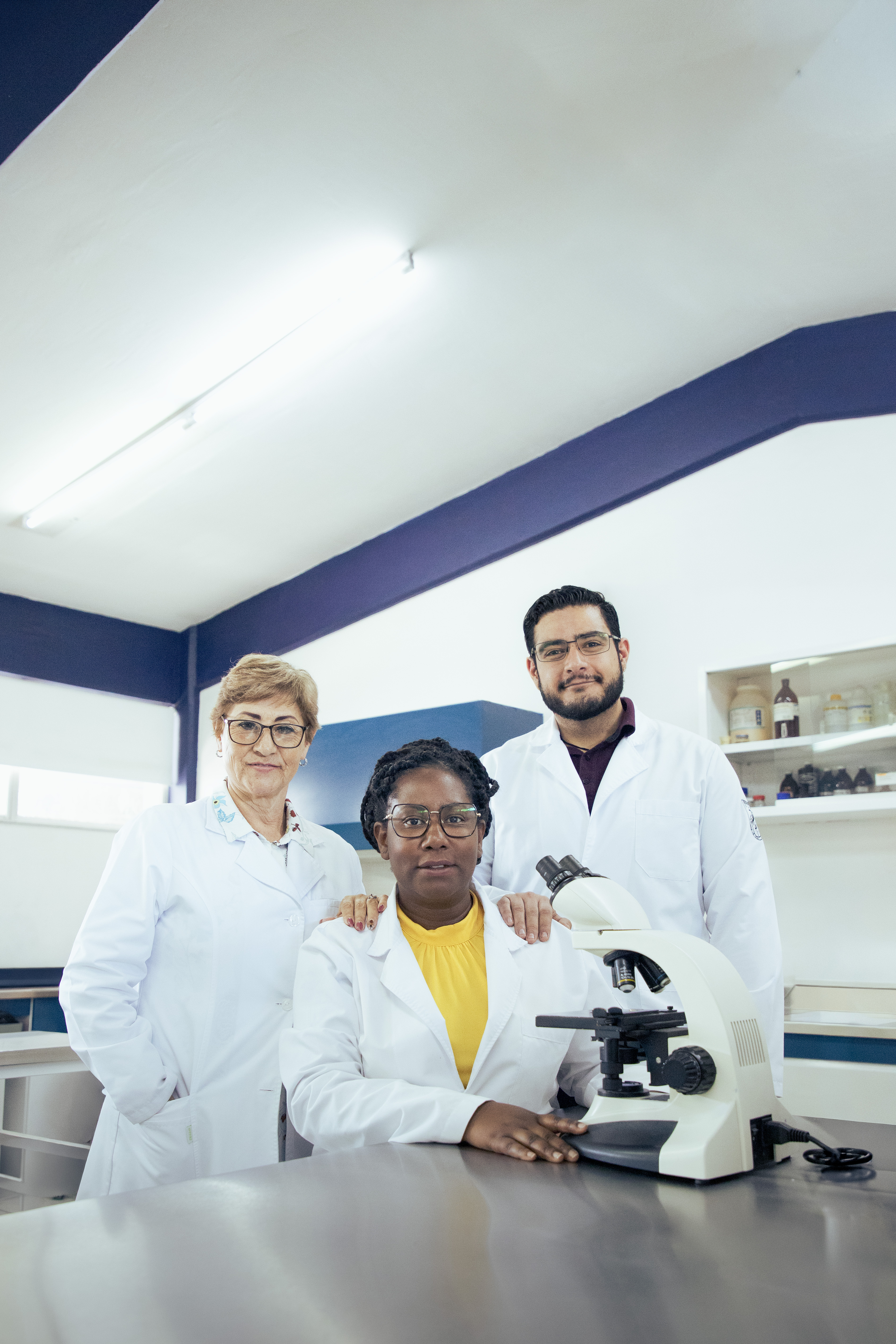

Con el propósito de generar conciencia sobre la salud infantil y prevenir enfermedades metabólicas desde la niñez, la Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma de Querétaro, desarrolla desde el año 2015, el proyecto marco denominado “Investigación en Salud” iniciados y desarrollados por la Dra. Ma. Elena Villagrán Herrera, docente investigador de Tiempo Completo. Este proyecto se centra en la prevención de enfermedades metabólicas, infecciosas, parasitarias, y urinarias en la población infantil.

En la actualidad, los factores de riesgo asociados a la obesidad y al síndrome metabólico han adquirido una importancia tal que han sido necesarios estudios y análisis desde temprana edad para prevenir enfermedades metabólicas como la Diabetes Mellitus tanto tipo 1 como tipo 2.

Por lo anterior, en este año hemos tenido la fortuna del apoyo del Fondo de Proyectos Especiales (FOPER), con la investigación de la Prevención de las enfermedades metabólicas en niños en edad de 6 a 14 años de escuelas primarias del municipio de Querétaro siendo responsable del mismo la Mtra. Daiyé Molinet Solorzano, estudiante de Doctorado en Ciencias en Biomedicina quien en conjunto con el Médico General Bruno Ávila Montes de Oca, estudiante de la Maestría en Ciencias en Biomedicina y tres estudiantes de la Licenciatura de Médico General, coordinados por la Dra. Villagrán, acudieron a realizar las acciones de campo en las escuelas escogidas.

“Queríamos conocer la prevalencia de factores de riesgo para obesidad infantil y síndrome metabólico en niños en edad escolar”, explicó la Mtra. Molinet. “Para lograrlo, primero realizamos pláticas informativas con los directivos de las escuelas, solicitando el permiso y acceso a las escuelas y posteriormente acercarnos a los padres, madres o tutores de los pequeños, pues era esencial que entendieran en qué consistía el estudio, la importancia de una buena alimentación y de mantener hábitos saludables desde casa”. El proceso implicó un trabajo de sensibilización con madres, padres y docentes, seguido por la toma de muestras sanguíneas para analizar niveles de triglicéridos, colesterol y glucosa. Estos datos permitieron detectar casos de riesgo que, de no atenderse, podrían derivar en enfermedades crónicas durante la vida adulta.

La Mtra. Molinet destacó que una de las mayores satisfacciones del proyecto ha sido acercar el conocimiento científico a las comunidades escolares, combinando la investigación con la divulgación y la formación universitaria. “Nos interesa que los resultados se traduzcan en cambios reales.

Posterior al muestreo y estudio serológico de las muestras sanguíneas. Los resultados se entregaron en sobre cerrado a los padres de familia y para esto, se organizaron Ferias de la salud, en donde se presentaron platicas con los niños, maestros y padres de familia, con la finalidad de convivir y hacerles ver la importancia del deporte y en compañía del nutriólogo, fomentarles una comida nutritiva.

Durante estas ferias, los alumnos de la Facultad de Medicina participan activamente, explicando con recursos visuales cómo hidratarse adecuadamente, qué alimentos favorecen la salud y cuáles pueden evitarse.

El Médico Ávila resaltó que los resultados obtenidos evidencian la urgencia de atender los hábitos alimenticios desde edades tempranas. “En los niños no se aplican los mismos parámetros que en adultos; usamos tablas de percentiles que consideran edad y sexo. Al hacerlo, encontramos casos de obesidad que, en adultos, serían considerados obesidad mórbida”, explicó. El investigador advirtió que estos factores no solo afectan el metabolismo, sino también el desarrollo neurológico: “El exceso de colesterol y glucosa puede alterar las conexiones neuronales en una etapa crítica del crecimiento. Si no se interviene a tiempo, podrían presentarse trastornos del neurodesarrollo”. En este sentido, subrayó que la educación alimentaria y la actividad física son herramientas esenciales para romper con los patrones culturales que asocian la comida con recompensas o afecto, y que perpetúan los malos hábitos desde la infancia.

Hasta el momento, este proyecto en particular, ha beneficiado a cerca de 40 niños, y se planea continuar con nuevas escuelas. “Nuestro objetivo es que esta investigación siga creciendo, porque la prevención debe llegar a todas las escuelas posibles, sobre todo a las públicas.

Queremos llevar la ciencia de la Salud a las aulas y que los padres comprendan que los buenos hábitos comienzan en casa”, enfatizó la Mtra. Molinet.

Por su parte, la Dra. Villagrán, destacó que este trabajo busca fortalecer la prevención de enfermedades desde una visión integral de la salud. “La mala nutrición, la deshidratación y el consumo excesivo de comida chatarra están provocando que cada vez más niños presenten factores de riesgo metabólico”, señaló. Enfatizó, que el proyecto marco original, se ha realizado año con año por parte de la facultad de medicina y con los estudiantes de la licenciatura de medico general y no solo consiste en la toma de muestras, sino en dialogar con la comunidad educativa para promover cambios sostenibles. “Nuestra meta no es diagnosticar, sino prevenir. Queremos que las familias comprendan la importancia de una alimentación adecuada, el ejercicio y la atención médica oportuna. Realizamos este diagnóstico situacional de Investigación en Salud en cuanta escuela publica lo requiera y muchas veces nos llaman los mismos directivos para apoyarles ya que sus condiciones socioeconómicas son desfavorables y lo piden por el Bien de la Salud de sus alumnos".

- Detalles

- Visitas: 206

El presente artículo, escrito por el Dr. José Fernando Vasco Leal, docente de la Facultad de Contaduría y Administración de la Universidad Autónoma de Querétaro, expone un esfuerzo de vinculación universitaria que busca fortalecer la cadena productiva de la flor de corte en el estado. A través de la colaboración interdisciplinaria y el trabajo directo con productores locales, la UAQ reafirma su compromiso con el desarrollo sostenible y la profesionalización del sector agrícola queretano, contribuyendo al crecimiento económico y social de las comunidades dedicadas a la producción de rosas.

La producción de rosas en México tiene una connotación económica, social y cultural, la cual se ha trasladado de generación en generación a través de los años. Según datos del SIAP (2025), el valor total de la producción de rosas en México durante el 2024 fue de dos mil 627 millones de pesos, cultivados en una superficie total de mil 740 hectáreas. El estado de México es el principal productor, con 860 hectáreas sembradas que generaron una derrama económica de mil 990 millones de pesos. Le siguen en orden de importancia los estados de Puebla (379 ha – 258 millones de pesos) y Morelos (300 ha – 137 millones de pesos).

Querétaro se posiciona como el cuarto principal competidor en este agronegocio. La producción estatal suma 125 hectáreas sembradas, las cuales representan un valor de la producción de 175 millones de pesos. Esta actividad se concentra principalmente en el municipio de San Juan del Río (comunidad de El Organal) y con expansión en el municipio de Pedro Escobedo (comunidad de San Clemente).

Pese a esta posición, los productores agrícolas queretanos no han presentado un crecimiento en los últimos años. Las causas identificadas de este estancamiento incluyen: falta de actualización en la producción, prácticas productivas basadas en la experiencia empírica, gastos excesivos en el proceso productivo y un bajo nivel de adopción de conocimientos y tecnología, así como, carencia de educación contable, económica y financiera, además de una clara dependencia a los apoyos gubernamentales, como también, poco interés que muestran las nuevas generaciones para continuar con la producción.

A partir de esas necesidades identificadas, docentes de la Universidad Autónoma de Querétaro (UAQ) plantearon el proyecto “Apoyo a productores agrícolas para la planeación estratégica y el desarrollo de capacidades en la cadena flor de corte”. En esta iniciativa participaron el Dr. José Fernando Vasco Leal (Facultad de Contaduría y Administración), el Dr. Eusebio Jr. Ventura Ramos (Facultad de Ingeniería), y el Mtro. Julio Cesar Sánchez Angulo (Facultad de Ciencias Naturales), junto a otros docentes, con el apoyo del Colegio de Ingenieros Agrónomos Queretanos A.C., y productores agrícolas interesados. El objetivo de la intervención fue impulsar el desarrollo del sector primario de la flor de corte en el estado, considerando factores de producción agrícola, organización y gestión empresarial.

La metodología se basó en un diagnóstico a través investigación acción participativa. Se emplearon encuestas, entrevistas, mesas de trabajo, talleres y visitas a zonas productoras para determinar las demandas específicas de los agricultores. Estas actividades se realizaron a través del acompañamiento de expertos, estudiantes de licenciatura y maestría, así como de egresados de la UAQ. Como fruto de este trabajo de vinculación se entregó a los productores agrícolas el “Plan Estratégico”. Este plan busca desarrollar la cadena productiva de manera sostenible.

Posteriormente, se ha continuado realizando investigación aplicada, destacándose una tesis sobre el análisis del comportamiento de los precios de comercialización y otra consistente en un plan de exportación de rosas del estado de Querétaro (México) a Toronto (Canadá), además de la escritura de artículos científicos.

Los datos obtenidos concluyen que la producción de rosas en el estado de Querétaro tiene un amplio potencial de crecimiento. No obstante, para alcanzarlo, se deben considerar aspectos como el desarrollo de capacidades, habilidades y competencias en agronegocios, la mejora del sistema productivo, almacenamiento eficiente, la adopción de tecnologías, y la estructuración de cadenas de valor para el posicionamiento en el mercado local y nacional.